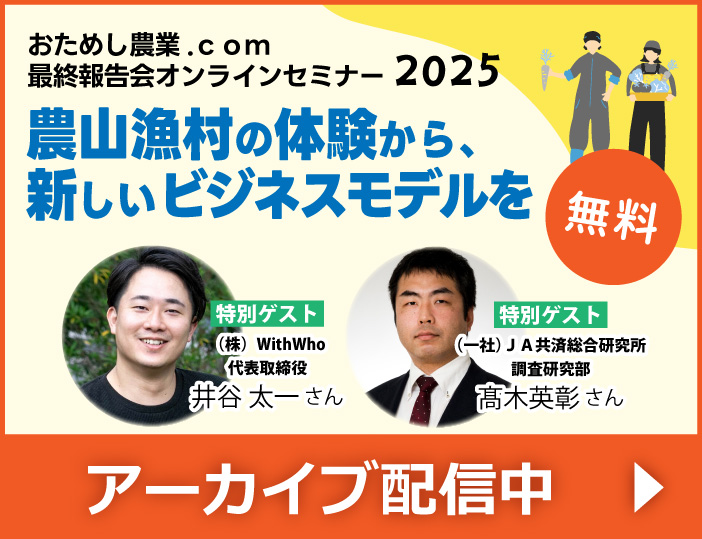

~研修事業者はどう取り組んだか~

~研修事業者はどう取り組んだか~農林水産省の農山漁村振興交付金制度を活用した関わり創出事業は、2022(令和4)年から24(同5)年の3年度にわたり行われた。

当シリーズでは、同事業の大きなテーマである研修後の自走化にあたり、研修事業部門の採択を受けた事業者がどのように取り組んだかをレポートする。

4回目は、22(同4)年度から2年間、研修事業者として関東、東北地方で研修を主催した大田原ツーリズム にスポットを当て、同社からの報告を基に自走化への道を紹介する。

大田原ツーリズムの紹介

「DMO」の一つ。2012(平成24)年に栃木県大田原市と民間が合弁で、民間のノウハウやマネジメント能力、サービス精神を取り入れるため、株式会社として設立。観光庁がインバウンド対策として支援を強化すべき「重点DMO」に例年選定されている。

〈注〉DMO=観光地域づくり法人のことで、「Destination Management/Marketing Organization」の略称。旅行者の目的地の地域が一体となって当地の観光を宣伝、マネジメントする目的で結成された組織のこと。

関わり創出事業での取り組み内容

大田原市(栃木県)、みなかみ町(群馬県)、仙北市(秋田県)、釜石市(岩手県)の4カ所で行われた。合計206人の参加者を受け入れ、うち14日間の研修を修了したのは199人。各地域の研修の受け入れ先はいずれもDMOで、地域活性化のプレーヤーが整っている。

大田原ツーリズムの藤井社長(奥)のレクチャーを受ける(大田原市)

.jpg)

スギの年輪を読む(釜石市)

関係人口創出の難しさ

各地域のDMOは交流人口の集客や体験プログラムの提供には慣れており、移住・定住についても自治体からの受託などでノウハウがあるが、関係人口創出については自治体も含め経験がなく、難しい点があった。投資効果が得られにくい上に民間や自治体にとってKPI(売上高や顧客満足度など組織やプロジェクトの目標達成度を測るための指標)を設定しづらく、その後の効果も測りにくい。逆に言えば取り組んだことがない事業だったため、4地域にとって新しいノウハウが得られるのではと予想した。

関わり創出事業の実績

各地域とも、創出事業終了後も引き続きそれぞれの活動を続けている。受け入れた206人の中で関係人口として各地域に残っている者も多く、移住・定住につながり、社員や地域おこし協力隊として雇用された事例も多く生まれている。

関わり創出事業で実施した研修の取材記事一覧

以下に大田原ツーリズムと連携先の地域で行われた研修の取材記事を紹介する。

北東北の湖畔で農家の暮らしを学ぶ~秋田県仙北市 | おためし農業.com

グリーン・ツーリズムの里で地域観光づくりを学ぶ 栃木県大田原市 | おためし農業.com

「鉄と魚とラグビーのまち」で1次産業を学ぶ―岩手県釜石市 | おためし農業.com

漬物用の大根の皮のむき方を学ぶ(仙北市)

2024(令和6)年度の各地域の取り組みの様子

大田原市(栃木県)

関係人口の費用対効果に関する疑念はあったが、学生を中心に参加費を払って参加したいという人はかなり多かった。また、以前から論文を書きたいと年間20~30人から問い合わせがあったが、受け入れ体制を整えられず断ることが多かった。しかし、これらも関係人口と捉え、1泊2日の論文用インターンシッププログラムを開発。受け入れが始まった。

農泊の方では、農家ホテルが昨年6軒開業し、その際に自転車のロードマップの製作やホテルの装飾などで支援をしてくれた人たちが、開業後も友人らを連れ農家ホテルを利用している。

みなかみ町(群馬県)

果樹農園での受け入れプログラムを開発できた。これまでの交流人口とは全く違う研修型のインターンシップのような形での関係人口の受け入れになっており、当年度だけで学生団体向けに8回行われ、300人を受け入れた。また、放棄竹林の竹を活用した竹細工づくりワークショップなど、創出事業で開発したプログラムの拡充が進められている。

どの地域も交流や移住・定住だけでなく関係人口の重要性は認識しつつもこれまで取り組んでこられなかったが、実施してみると関係人口創出に研修生、受け入れ先の双方で得られるものがあることに気付けた。

仙北市(秋田県)

農泊推進事業と人材活用事業を利用して、農泊事務局の補助を担う研修生を2人雇用している。そのうちの1人は創出事業の研修後に市内に移住した。

また、別に創出事業の研修を終えて仙北市の地域おこし協力隊員になった人がおり、新たな関係人口創出のためのプログラムを考えている。現在リトリート推進事業として、アーティスト・イン・レジデンス(国内外のアーティストを招いて地域で創作活動を行う)を実施しようとしている。アーティストに関係人口になってもらうだけでなく、イベント参加で来訪した人たちも関係人口になるような取り組みを作成中だ。

取材記事参照 “研修生の今”を追う − 第7回 − | おためし農業.com

仙北市での研修後に地域おこし協力隊として赴任した溝口真矢さん(左端)

釜石市(岩手県)

研修生との関係が継続している。これまで研修的なプログラムが多かったが、創出事業でアクティビティーを中心とした「関係人口創出ツアー」を開発した。それまでは授業中心だったが、実際に農地を開拓して第1次産業体験を提供できるようにした。また、地域課題からプログラムを考え、林業や漁業の体験など地域に参加する体験プログラムを開発。ツアー化して提供を始めている。

研修の参加者はそれまでほとんどが社会人だったが、創出事業では大学生が関係人口の割合を大きく占めたので、創出事業で作ったツールを使って大学生向けのプログラムを提供し始めている。

関わり創出事業を通しての感想・課題感

受け入れ地域にとっては、関係人口創出は投資効果が分かりにくいところがあり、これまで取り組めてこなかったが、今回の創出事業の実施で4地域とも関係人口創出の価値の認識や研修プログラムづくりの経験、ビジネスなどを通じて関係人口を創出するという実体験を得られた。14日間のプログラムは難しいが、1泊2日からの数日の体験提供は、各地域ともプロモーションや研修プログラムを含めてノウハウを積めた。また、移住・定住につながる取り組みとしても、非常に価値があると認識した。

提案だが、農泊推進事業に交付金が出るのも良いが、関係人口創出事業のようなテーマ性のある業務委託・交付金事業を他の地域にも展開し、地域を育てていくことも重要ではないか。プレーヤーがそろっている地域は持続性のある事業ができるので、ぜひ検討してほしい。

創出事業では206人の受け入れがあり、関係人口としては研修後も多数が地域を訪問してくれている2024(令和6)年度の来訪者数は把握できておらず、KPIとしては難しいところはあるが、非常に価値がある施策だと思っている。

-150x150.jpg)