磯釣りのメッカ 枯れ木灘

漁業の守り神として地元で信仰される稲積島の夕景 弁財天がある

地元の名物料理「イノブタ丼」 すさみ町はイノブタの飼育が盛ん

和歌山県すさみ町は県の最南部に位置し、太平洋に面している。人口は約3300人(2024〈令和6〉年12月)。沖合を流れる黒潮の影響で年間の平均気温は約17度、降雨量は約2500ミリと温暖な海洋性気候。

黒潮と温暖多雨の環境により農林水産業が盛んで、国内発祥の地と言われるレタス栽培、全国有数のカツオやヨコワ、ブリ、伊勢エビなどの水揚げ、畜産業ではイノブタの飼育が知られ、町内の飲食店でイノブタ肉を使った料理が食べられる。海辺はリアス式海岸が続き、関西一の磯釣り・船釣り場と言われる。世界遺産に登録された熊野古道大辺路街道が町内を走り、観光資源も豊富だ。

一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会主催の「TUNAGUプロジェクト」(一次産業ワーケーション®)の実地研修を取材した。今回のテーマは、「市場に出回らない魚を未来につなぐ商品開発プロジェクト」。研修は2024(令和6)年の11月30日~12月3日までの4日間で、4人(男性1人、女性3人)が参加。見老津(みろづ)魚港での伊勢エビ漁の手伝いや低未利用魚の商品開発に向けた試食会(地元の漁師らを招待)をはじめ、主要施設や名所の視察、宿泊先での作業支援(外壁の塗装作業)などを通じて、町の現状や歴史、漁師の暮らし、観光資源について理解を深めた。(取材は11月30日~12月2日に実施)。

すさみ町の現状と課題を把握し、研修のテーマを確認

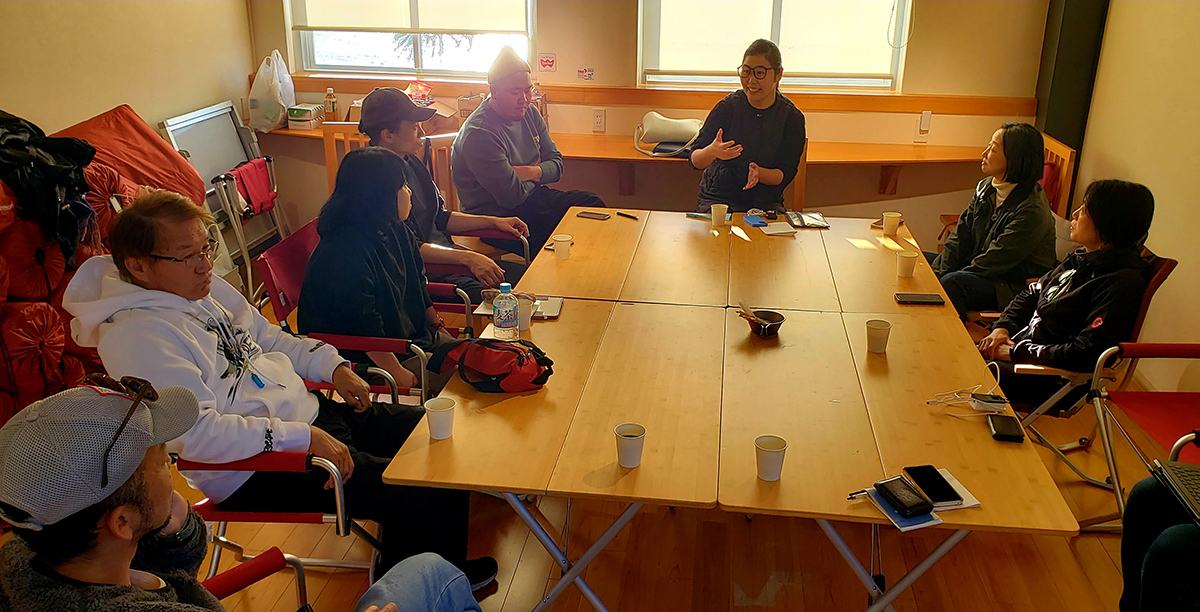

研修生は最初にすさみ町観光協会運営の観光案内所「フロント110」に集合し、町議会議員で観光協会会長の中嶋淳さん、町役場地域未来課の水上力仁さんらと共にすさみ町の現状と課題を共有。研修の方向性を確認して「低未利用魚の商品開発」を今回のゴールに設定した。元警察署の施設を再利用し名称も由来する「フロント110」は、すさみ港を望み観光案内所に相応しい風光明媚(めいび)なロケーションに建つ。

ミーティングでは日本ウェルビーイング推進協議会の澁谷まりえさんから「自分にとって“つなぐ”とは?」との問い掛けがあり、「(この研修を通じて)すさみの人と交流し自分の可能性を広げたい」(研修生)、「人と人をつなげることが大事。面白いことをやれば面白い人がやってくるだろう」(中嶋さん)などの発言があった。ミーティングの後、研修生らは低未利用魚の商品開発に向け、地元スーパーで必要な食材を調達した。

研修の方向性について確認

ミーティングが行われた「フロント110」

見老津港で伊勢エビの刺し網漁を手伝う

網から伊勢エビと地魚を外す

翌日は夜明け前に町内の見老津港に集合し、伊勢エビの刺し網漁を終え港へ帰ってきた船の水揚げを手伝った。網には目当ての伊勢エビのほかに多数の地魚が掛かっており、研修生は地元漁師や役場の水上さんの指導を受けながら網から外す作業を手伝った。魚は大きく量も多い。「魚は頭から網に突っ込んで絡まります。その動きを逆にすると魚が外れます」(水上さん)。網が複雑に絡まり魚を外しにくい場合は、「ひっかけ」と呼ばれる器具を使い、網をほぐして魚を外した。最初は苦労していた研修生はコツをつかむと順調に作業を進め、「楽しい。こんな体験はなかなかできない」との声が上がっていた。

網から地魚を外す

目当ての伊勢エビ

南紀らしい色とりどりの地魚

低未利用魚を調理し味を知る 消費者に認知され購入される商品に

伊勢エビの刺し網漁では毎回大量の地魚が掛かるが、認知度が低く流通しないため、ほとんどが捨てられてしまう。網から外す労苦のみで収入につながらず、地元漁師の大きな負担となっている。魚種は、タカノハダイ、ミギマキ(口元が口紅を付けたように赤く女性を連想するので、地元ではオケイサンと呼ばれる)、イガミ(一般的にはブダイ)、アイゴ、イラなど多彩で、知名度は低いが魚肉はおいしい。これら地魚の魅力が消費者に知られ購入されるようになると漁師の収入も増え、専業で漁業をする人も増える。

網から外す作業が終了後、タカノハダイ、イガミ、クロダイを炭火焼きや鍋などで朝食を兼ね賞味し、魚の味を確認。商品化の可能性を模索した。試食した研修生からは「(魚肉の味が)濃厚です。みそとよく合いますね」などの感想が。食事の後は、網を次回すぐに使えるよう整えて柵に干し、網の修復作業を見学した。

炭火で焼く

ウロコを取り鍋で煮込む

みそと一緒に煮込んで試食

網を整えて干す

漁の手伝いを終えて

すさみ町の魅力と課題を知る 主要箇所を視察し理解を深める

漁の手伝いの後は、すさみ町観光協会会長の中嶋さんの案内で町内の主要施設や名所などを視察し、魅力と課題を知り地域の理解を深めた。

金刀比羅神社 廃校利用のかつお節工場

最初は見老津港を見下ろす山の中腹にある金刀比羅神社に向かった。同神社の本宮「金刀比羅宮」は香川県琴平町にあり、航海安全のご利益で信仰が厚い。イノシシのわなが脇にある急峻(きゅうしゅん)な山道を登って神社へ。地元住民の安全な漁への願いに思いを寄せ、参拝した。神社下のかつお節工場は、廃校となった小学校を再利用している。

.jpg)

金刀比羅神社で漁の安全を願い参拝

恋人岬 枯れ木灘 南紀熊野ジオパーク

すさみ町は枯れ木灘と呼ばれるリアス式海岸の絶景が続き、南紀熊野ジオパークにも指定されている。恋人岬では黒潮の激しい海流が岬の眼前の黒島と衝突し二つに裂け、その波が再びぶつかり合う奇観が見られ、観光名所となっている。

恋人岬では両サイドから来た波が衝突する光景が見られる

すさみキャンパス 旧病院を再利用しまちづくりの拠点に

「すさみキャンパス」は、南海トラフ巨大地震対策で高台に新築移転した旧国保すさみ病院の施設を再利用し、まちづくりの拠点として地域活性化を図っている。町が出資し、一般社団法人すさみキャンパスが運営。

町の集落支援員で同施設代表理事の岩崎友彦さんからキャンパス設立の経緯と活動内容の説明を受けた後、岩崎さんの案内で、都市部の大学と連携し学生が空き部屋の壁をデザインで改修している様子などを見学した。総務省の「地域おこし協力隊インターン」(協力隊に応募する前に2~3カ月現地で活動や生活を体験できる制度)やインターンシップ制度にも協力し、学生や社会人の移住や関係人口の拡大も図っている。岩崎さんは「この活動をこの地域の未来につなげたい」と意気込む。

岩崎さん(右から3人目)から取り組み内容の説明を受ける

地魚を使った料理を試作

すさみキャンパスから見老津生活改善センターへ移動し、今回の研修のテーマである「未低利用魚の商品化」に向けた料理作りに取りかかった。研修生が考案、試作した料理は、地元の人を招待し試食してもらう。研修生らは試食会の開始時間を気にしながら手際良く調理作業を行った。

水上さん(左)から魚のさばき方の説明を受ける

町観光協会の中嶋会長(右)と研修主催者の澁谷さん(左)も参加

オリジナル料理を試作する研修生(上2枚)

研修生や澁谷さんが考案、試作した料理は、アカハタのアラ汁、イガミときのこの酒蒸し、アカハタの煮付け、タカノハダイとイガミ(ブダイ)のバターフィッシュカレー、ヘダイの竜田揚げ(トマト・タルタルソース掛け)、アカハタとチキンのパエリアなど。どれも豪華で、本職の料理人が調理したような出来栄えだ。中嶋さんは伊勢エビとタマネギのみそ汁を作り添えて試食会を盛り上げた。

自慢の料理が完成し喜ぶ研修生

アカハタの煮付け

キノコの下にアカハタを

試食会では、地元の漁師や主婦ら7人を招待。最初に研修生がそれぞれ試作した料理の説明を行い、招待者に試食してもらった。試作料理の評価はいずれも上々で、商品化に向けさらに開発を進める。試食会は懇親を兼ねて行われ、この日の研修を終えた。

試食の前に自作料理の説明を

岩田勉町長に聞く

岩田勉町長はすさみ町役場の職員と議会議員を経て、2011(平成23)年より町長に(3期目)。強いリーダーシップを発揮し、町を活性化しようと奮闘している。この研修の懇親会などで研修生と積極的に交流を図る岩田町長に研修の感想や町政について聞いた。

まず今回の研修については、「(ウェルビーイングは)すさみ町を研修地に選び、地域に新しい石を投げてくれる。石を投げてくれる人をいかに多くするかが私の役目だと思っている。この地は昔から海外への移民が多く、外から来た人を歓迎する寛容な土地柄。これからも石を投げてくれる人を大事にしたい」と感謝の気持ちを語り、そのためには「評価され、人が来てくれる町にしないといけない。人と出会わなければ(この町の)価値に気付かない。情報が大事。南海トラフ巨大地震対策で高台に新築移転する予定の町役場の新庁舎は職員間の情報共有を促進するために木造平屋建ての町民ホールの中に置き、課と課長職を廃止する。状況の変化に対応できるよう職員の意識を変えたい」と熱く語った。

同町の社会増減は、コロナ感染症発生以前はマイナス50人だったが、2024(令和6)年9月はプラス25人へと増加に転じている。岩田町長は「スーパーシテイ構想にチャレンジしたことで人や情報の出入りが多くなり、コロナ感染症により地方の存在感が見直されたことなどがあるのでは」と要因を分析した。

岩田勉町長

研修生に聞く

藤田 裕子さん 香川県在住

山崎 諭さん 東京都在住

青木 理恵さん 神奈川県在住

大津 道子さん 東京都在住

.jpg)

インタビューに協力してくれた研修生と関係者

すさみ港からの太平洋に沈む夕日の眺め