北海道ならではの広大な丘陵が続く大空町女満別の日進地区で、第1次産業を学ぶ現地研修を取材した。研修は23(令和5)年9月12日から17日までの6日間で、4人(男性2人、女性2人)が参加し、有機栽培のカボチャの収穫やジャガイモの選別作業などの農業体験、食育の座学などを行い、地元の人々とも交流した。

農作業体験

カボチャの収穫 ジャガイモの選別

カボチャは収穫時に専用のハサミでヘタを切るが、ヘタが他のカボチャを傷付けないように2~3ミリぐらいのところまで切除する。成長したカボチャの実はずっしりとした重さがあるが、研修生たちは指導された通りに優しく取り扱い、収穫専用のコンテナに運んだ。重みでカボチャ同士の損傷を防ぐため通常の半分の深さのハーフコンテナを使用する。「作業前は腰に(痛みが)来るかと思いましたが、意外と大丈夫でした」(研修生)。ある研修生の帽子に本物そっくりのトンボが付いており、理由を聞くと「これは虫よけのオニヤンマ(の模造品)です。これを付けておくとオニヤンマの餌である蜂やアブなどの虫が寄ってきません。社員の方から聞きました」(研修生)と教えてくれた。4人の研修生は、この日1日で4.5トンのカボチャを収穫した。

ジャガイモの選別

大地のMEGUMIの取り組み

有機栽培で「安心」「安全」「おいしい」野菜を

活動理念は、「情報公開し消費者と交流する『見える農業』、農業実習を受け入れ食育事業 に取り組む『触れる農業』、出前講義や各種講習会、国際交流事業を実施する『語り合える農業』を目指すため、個人の能力を最大限に生かし、あすの後継者を育成。消費者との触れ合いに努める」というもので、各テーマの事業を積極的に推進している。

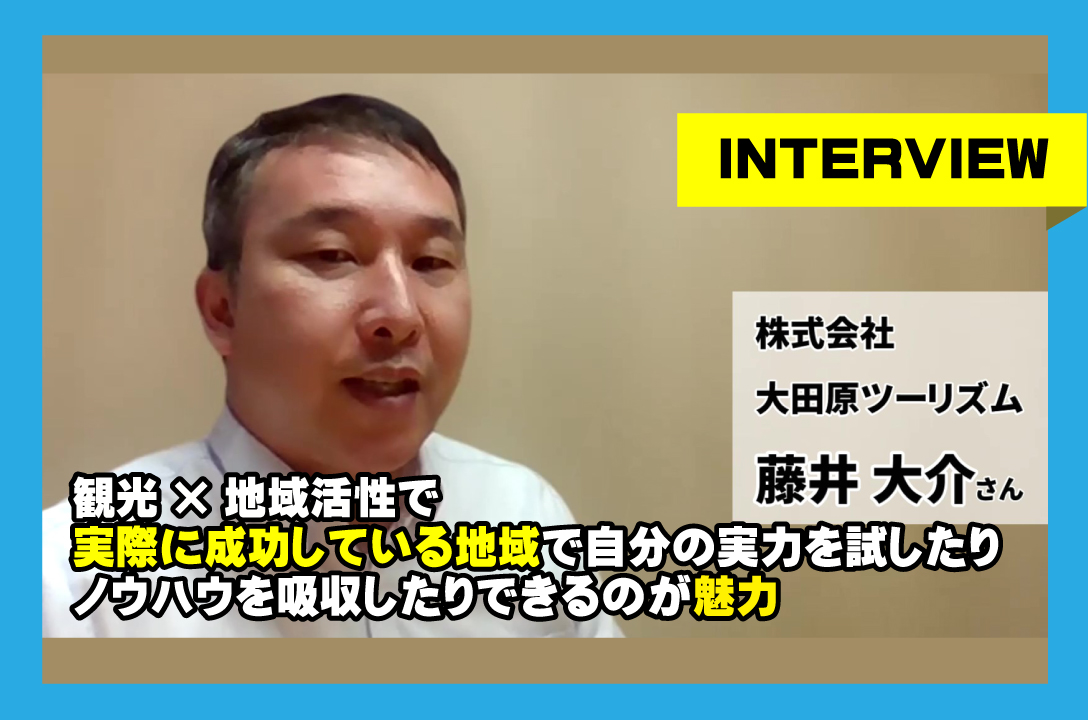

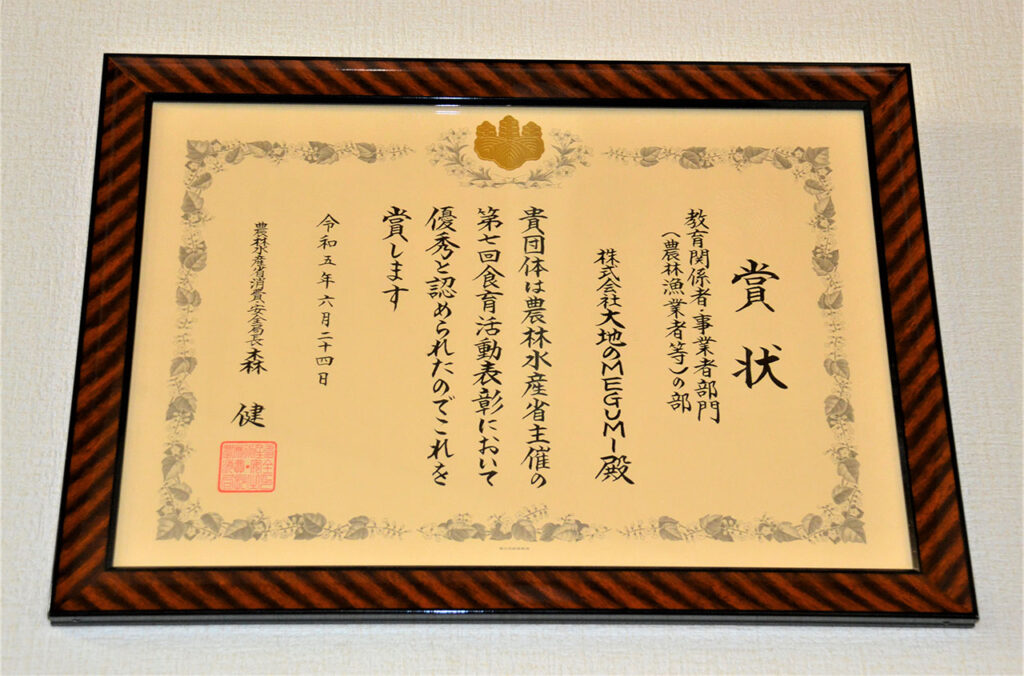

赤石昌志社長は、「子どものアトピーの症状を少しでも軽くできないかと思った。有機栽培は“土づくり”から始まり、安心、安全だけでなく、おいしい野菜を作る一つの手法」と有機栽培に取り組む理由を語る。これらの活動が評価され、大地のMEGUMIは、23(令和5)年度の農林水産省主催第7回食育活動表彰で消費・安全局長賞を受賞した。

野菜くずの堆肥場

生鮮野菜は契約栽培やネットで販売 加工食品の開発、販売も

食育事業

研修生に聞く

今回の経験を公私で生かしたい

石川 英生 さん(51歳) 神奈川県在住

- 研修に参加した経緯を教えてください。

- 研修に参加した印象は?

―公私ともに参考になりました。北海道(の農業)は大規模で日本の他の地域と違うので新鮮味があります。

- 今後の抱負を教えてください。

―今回の経験を公私で生かしたい。どういったことで食物ができるのかを多くの人に知ってもらいたいです。

小林 さん(50歳) 京都府在住

- 研修に参加した経緯を教えてください。

―社会保険労務士で働く人のコンサルタントを10年しています。コロナ禍でいろいろあって農業をやりたいと思い、現在週2回(京都の)大原野で農業のパートをやっていますが、すごく楽しい。農業と働く人をつなげるサポートができないかと考えていたところ、この研修をフェイスブックで知り、参加しました。障害者の雇用の世話をしており、ここで勉強させてもらいたいです。

- 研修に参加した印象は?

―率直にありがたいと思います。旅が好きで今回の研修で仲間もできたし、地元の人とも交流できる。貴重な体験だと思います。

- 今後の抱負を教えてください。

F.T さん(40歳) 東京都在住

- 研修に参加した経緯を教えてください。

―東日本大震災の復興ボランティアで農家や漁業の担当をし、農業に興味を持ちました。

自分のITの仕事が世の中の役に立っているのか分からないが、農業や漁業は明らかに食の面で役に立っており、全国で農業などのアルバイトをしながら勉強しています。

- 研修に参加した印象は?

- 今後の抱負を教えてください。

―農家が困っていることで私が役に立つことがあれば力添えしたい。

上地 さくら さん(27歳) 神奈川県在住

- 研修に参加した経緯を教えてください。

―勤務先にこの研修の経験者がおり、紹介してもらい参加しました。農業をして土を触っていたい。

- 研修に参加した印象は?

- 今後の抱負を教えてください。

―デザインのスキルがあり、これを生かして商品開発などで関わり、農業を展開できればと思います。